国内(地区)生产总值指一个国家(或地区)所有常住单位在一定时期内生产活动的最终成果。国内生产总值有三种表现形态,即价值形态、收入形态和产品形态。从价值形态看,它是所有常住单位在一定时期内生产的全部货物和服务价值超过同期中间投入的全部非固定资产货物和服务价值的差额,即所有常住单位的增加值之和;从收入形态看,它是所有常住单位在一定时期内创造并分配给常住单位和非常住单位的初次收入分配之和;从产品形态看,它是所有常住单位在一定时期内最终使用的货物和服务价值与货物和服务净出口价值之和。在实际核算中,国内生产总值有三种计算方法,即生产法、收入法和支出法。三种方法分别从不同的方面反映国内生产总值及其构成。

三次产业三次产业的划分是世界上较为常用的产业结构分类,但各国的划分不尽一致。我国的三次产业划分是:

第一产业是指农、林、牧、渔业(不含农、林、牧、渔专业及辅助性活动)。

第二产业是指采矿业(不含开采专业及辅助性活动),制造业(不含金属制品、机械和设备修理业),电力、热力、燃气及水生产和供应业,建筑业。

第三产业即服务业,是指除第一产业、第二产业以外的其他行业。

人均地区生产总值将一个地区核算期内(通常是一年)实现的GDP与这个地区的平均常住人口相比进行计算,得到人均GDP。人均GDP是衡量人民生活水平的一个标准。

人均GDP=GDP÷平均常住人口

平均常住人口=(上年末常住人口+本年末常住人口)÷2

经济增长贡献率 是指在经济增长的增量中,各产业部门增加值增量所占的份额。

计算公式为:

某产业贡献率=某产业增加值增量/地区生产总值增量×100%

可比价格指计算各种总量指标所采用的扣除了价格变动因素的价格,可进行不同时期总量指标的对比。按可比价格计算总量指标的两种方法:一种是直接用产品产量乘某一年的不变价格计算;另一种是用价格指数进行缩减。

农业总产值以货币表现的农、林、牧、副、渔五业全部产品的总量,它反映一定时期内农业生产的总规模和总成果。

工业总产值是以货币表现的工业企业在一定时期内生产的已出售或可供出售工业产品总量,它反映一定时期内工业生产的总规模和总水平。

社会消费品零售总额指各种经济类型的批发零售贸易业、餐饮业、制造业和其他行业对城乡居民和社会集团的消费品零售额。这个指标反映通过各种商品流通渠道向居民和社会集团供应的生活消费品来满足他们生活需要,是研究人民生活,社会消费品购买力、货币流通等问题的重要指标。

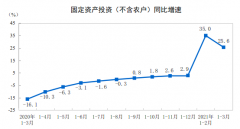

固定资产投资额指以货币形式表现的在一定时期内建造和购置固定资产的工作量以及与此有关的费用的总称。它是反映固定资产投资规模、速度、比例关系和使用方向的综合性指标,又是观察工程进度和考核投资效果的重要依据。按照我国现行管理体制,全社会固定资产投资包括基本建设投资、更新改造投资、房地产开发投资和其他固定资产投资四个部分。

常住人口和户籍人口常住人口,指户口在本村(居)委会,居住在本村(居)委会的人口,或者户口不在本村(居)委会,居住在本村(居)委会半年以上的人口。户籍人口,指在调查区域内有户口登记的人口。户籍人口的统计和常住人口不同,如果未办理户口迁入手续,不论在调查区域内居住时间有多长,都不能统计为户籍人口。

居民可支配收入指调查户在调查期内获得的、可用于最终消费支出和储蓄的总和,即调查户可以用来自由支配的收入。可支配收入既包括现金,也包括实物收入。按照收入的来源,可支配收入包含四项,分别为:工资性收入、经营净收入、财产净收入、转移净收入。计算公式为:

可支配收入=工资性收入+经营净收入+财产净收入+转移净收入